Dimethylsulfoxid

| Strukturformel | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Allgemeines | |||||||

| Name | Dimethylsulfoxid | ||||||

| Andere Namen |

| ||||||

| Summenformel | C2H6OS | ||||||

| CAS-Nummer | 67-68-5 | ||||||

| PubChem | 679 | ||||||

| Kurzbeschreibung |

farb- und geruchlose Flüssigkeit[1] | ||||||

| Eigenschaften | |||||||

| Molare Masse | 78,13 g·mol−1 | ||||||

| Aggregatzustand |

flüssig | ||||||

| Dichte |

1,10 g·cm−3 (20 °C)[1] | ||||||

| Schmelzpunkt | |||||||

| Siedepunkt |

189 °C[1] | ||||||

| Dampfdruck | |||||||

| Löslichkeit |

mischbar mit Wasser, Alkoholen, Aceton, Chloroform und Benzol, nicht aber mit Alkanen[2] | ||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||

| |||||||

| LD50 |

14500 mg·kg−1 (oral, Ratte)[3] | ||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||

Dimethylsulfoxid (Abkürzung: DMSO) ist ein organisches Lösungsmittel und zählt zur Verbindungsklasse der Sulfoxide.

Darstellung und Gewinnung

Technisch wird Dimethylsulfoxid aus Dimethylsulfid z. B. durch katalytische Oxidation mit Distickstofftetroxid in Anwesenheit von Sauerstoff hergestellt.[4] Im Labor kann der Thioether Dimethylsulfid mit stöchiometrischen Mengen Wasserstoffperoxid oder verdünnter Salpetersäure oxidiert werden. Das Dimethylsulfoxid kann allerdings weiter zu Dimethylsulfon oxidiert werden[4]:

DMSO fällt daneben als Nebenprodukt bei der Zellstoffherstellung an.[4]

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Dimethylsulfoxid ist eine farb- und geruchlose, hygroskopische Flüssigkeit. Nach längerer Lagerung weist es häufig einen fauligen Geruch (nach Dimethylsulfid) auf. Mit einem Schmelzpunkt bei 18 °C kann die Substanz nur wenig unterhalb der Raumtemperatur erstarren.[5] Die Schmelzenthalpie beträgt 14,37 kJ·mol−1.[6] Bei Normaldruck siedet die Verbindung bei 189 °C.[7] Die Dampfdruckfunktion ergibt sich nach Antoine entsprechend log10(P) = A−(B/(T+C)) (P in bar, T in K) mit A = 4,49107, B = 1807,002 und C = −60,995 im Temperaturbereich von 325,5 bis 442,1 K.[8] bzw. mit A = 5,23039, B = 2239.161 und C = −29.215 im Temperaturbereich von 293 bis 323 K.[9] Es ist in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, weiterhin mit vielen organischen Lösemitteln wie Alkoholen, Carbonsäureestern, Ketonen, und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Es gehört der Gruppe nukleophiler, aprotischer, dipolarer Lösemittel an (wie zum Beispiel Dimethylformamid).

-

Dampfdruckfunktion

-

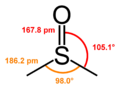

DMSO-Molekül mit Bindungslängen und -winkeln

Chemische Eigenschaften

Die Verbindung beginnt sich am Normaldrucksiedepunkt bei 189 °C thermisch zu zersetzen, was heftig bis explosionsartig erfolgen kann.[10] Die Zersetzung wird durch Säuren oder Basen katalysiert, so dass diese schon bei wesentlich niedrigeren Temperaturen relevant werden kann.[10] Eine heftige bis explosionsartige Zersetzung erfolgt auch in Gegenwart von Halogenverbindungen, Metallnitraten, Metallperchloraten, Natriumhydrid, Periodsäure und von Fluorierungsmitteln.[10][4]

Dimethylsulfoxid kann mit Natriumhydrid[11] oder Natriumamid[12] unter Bildung eines Methylsulfinylcarbanions (Dimsylanion) deprotoniert werden, welches als sehr starkes nucleophiles Reagenz in der organischen Synthese verwendet wird. Die Reaktionsgemische können sich oberhalb von 70 °C explosionsartig zersetzten. Es besteht auch beim Isolieren des festen Natriumsalzes Explosionsgefahr.[10]

Sicherheitstechnische Kenngrößen

Dimethylsulfoxid bildet oberhalb des Flammpunktes bei 88 °C entzündbare Dampf-Luft-Gemische.[13] Die untere Explosionsgrenze liegt bei 1,8 Vol% (58 g/m3). Eine obere Explosionsgrenze (OEG) kann wegen der thermischen Zersetzung der Substanz nicht bestimmt werden.[13] Die Zündtemperatur beträgt 270 °C.[13] Der Stoff fällt somit in die Temperaturklasse T3. Die elektrische Leitfähigkeit ist mit 2·10−7 S·m−1 eher gering.[14]

Toxizität

Dimethylsulfoxid hat antiphlogistische und analgetische Eigenschaften.[4] Es findet daher therapeutische Verwendung als perkutanes Arzneimittel zur Behandlung lokaler Schmerzzustände (beispielsweise bei Sportverletzungen oder rheumatischen Beschwerden).

Seine besondere Fähigkeit ist das leichte Eindringen in Haut und andere Zellmembranen. Es dient daher als Trägersubstanz bei auf der Haut angewendeten Arzneimitteln (Salben, Gele, Pflaster, Tinkturen) zur Einschleusung der eigentlichen Wirkstoffe wie z. B. Heparin oder Analgetika als sogenannter Transportvermittler (auch Penetrationsverstärker, Schleppersubstanzen genannt), d. h. in DMSO gelöste Substanzen werden leicht vom Organismus durch die Haut aufgenommen. Das gilt auch für Gifte, die sonst keine oder schwach wirksame Kontaktgifte darstellen, wie etwa Cyanide. Daher müssen Lösungen von als toxisch geltenden Verbindungen sofort, wenn diese auf die Haut gelangen, mit geeigneten Mitteln (z. B. Wasser) abgespült werden.

Konzentriertes DMSO besitzt zytotoxische Wirkung, es ist ein Zellgift.[15] Nur in geringen Konzentrationen von <10 % ist es offensichtlich unbedenklich.[16] Länger anhaltende Einwirkung höherer Konzentrationen von DMSO auf Haut oder Atemwege und ein Verschlucken von DMSO ziehen Leber- und Nierenschäden nach sich. Auch Nervenschäden sind möglich, z. B. Krämpfe, Zittern, Lähmungen.

Verwendung

DMSO ist ein weitverbreitetes Lösungsmittel in Labor und Technik. So wird es in Spinnlösungen von Polyacrylnitril, als Abbeizmittel, als Lösungsmittel bei der Aromatenextraktion und als Reaktionsmedium bei organischen Synthesen verwendet. Weiterhin wird DMSO in der Zellkulturtechnik bei der Kryokonservierung von Zellen als Gefrierschutzmittel eingesetzt.

In der organischen Synthesechemie dient es in der Swern-Oxidation und der Parikh-Doering-Oxidation als Oxidationsmittel. In der Pharmazie dient es als Bestandteil von Salben (s. Eigenschaften).

Weiterhin findet es Verwendung bei versehentlicher subkutaner oder perivaskulärer Applikation beispielsweise von Zytostatika. So wirkt DMSO bei dermaler Applikation

- antiinflammatorisch (entzündungshemmend)

- abschwellend

- vasodilatatorisch (gefäßerweiternd)

- effektiv bei der Bindung toxischer Radikale

Es wird in diesem Falle eine topische Applikation von DMSO 99 % im Bereich des Paravasates und darüber hinaus 3x tgl. über eine Dauer von mind. 14 Tage empfohlen.

DMSO wurde als 50%ige Salbe auch erfolgreich bei der Behandlung des komplexen regionalen Schmerzsyndroms eingesetzt.[17]

In der Zellkultur findet es Verwendung in Einfriermedien bei der Kryokonservierung von eukaryotischen Zellen.[18] Als Gefrierschutzmittel verhindert es während des Einfrierprozesses die Bildung von Eiskristallen; diese können Zellorganellen zerstören und so zum Absterben der Zellen führen. DMSO hemmt die Kristallbildung etwas besser als Glycerin, welches ebenfalls zu diesem Zweck eingesetzt wird, ist dafür aber auch wesentlich toxischer.

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Eintrag zu CAS-Nr. 67-68-5 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 10. Januar 2008 (JavaScript erforderlich).

- ↑ Beyer-Walter, Lehrbuch der Organischen Chemie, 23. Auflage, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1998, ISBN 3-7776-0808-4.

- ↑ Dimethyl sulfoxide bei ChemIDplus.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Thieme Römpp Online, abgerufen am 16. September 2011.

- ↑ Douglas, T.B.: Heats of Formation of Liquid Methyl Sulfoxide and Crystalline Methyl Sulfone at 18 deg. in J. Am. Chem. Soc. 68 (1946) 1072–1076, doi:10.1021/ja01210a046.

- ↑ Clever, H.L.; Westrum, E.F., Jr.: Dimethylsulfoxide and dimethylsulfone. Heat capacities, enthalpies of fusion, and thermodynamic properties in J. Phys. Chem. 74 (1970) 1309-1317.

- ↑ Kaczmarek, B.; Radecki, A.: Vapor-Liquid Equilibria in Binary Systems Containing Ethanol with Tetramethyldisiloxane and Dimethyl Sulfoxide in J. Chem. Eng. Data 34 (1989) 195.

- ↑ Jakli, G.; van Hook, W.A.: The Vapor Pressures of Dimethyl Sulfoxide and Hexadeuterodimethyl Sulfoxide from about 313 to 453 K in J. Chem. Thermodyn. 4 (1972) 857-864.

- ↑ Douglas, T.B.: Vapor Pressure of Methyl Sulfoxide from 20 to 50°. Calculation of the Heat of Vaporization in J. Am. Chem. Soc. 70 (1948) 2001-2002.

- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 Roth/Weller: Gefährliche Chemische Reaktionen, ecomed Sicherheit, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, Landsberg/Lech, 31. Ergänzungslieferung 8/2000.

- ↑ Iwai, I.; Ide, J.: 2,3-Diphenyl-1,3-Butadiene in Org. Synth., Coll. Vol. 6 (1988) 531

- ↑ Kaiser, E. M; Beard, R. D; Hauser, C. R : Preparation and reactions of the mono- and dialkali salts of dimethyl sulfone, dimethyl sulfoxide, and related compounds in J. Organomet. Chem. 59 (1973) 53. doi:10.1016/S0022-328X(00)95020-4.

- ↑ 13,0 13,1 13,2 E. Brandes, W. Möller: Sicherheitstechnische Kenngrößen - Band 1: Brennbare Flüssigkeiten und Gase, Wirtschaftsverlag NW – Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Bremerhaven 2003.

- ↑ Technische Regel für Betriebssicherheit - TRBS 2153, BG RCI Merkblatt T033 Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen, Stand April 2009, Jedermann-Verlag Heidelberg.

- ↑ Sexton, T.J (1979): Cytotoxicity of DMSO as related to components of a turkey semen extender. In: Poultry Science. Bd. 58, S. 1024-1030.

- ↑ Georges, D.A. et.al. (2002): Evaluation of the Cytotoxicity Effect of Dimethyl Sulfoxide (DMSO) on Caco2/TC7 Colon Tumor Cell Cultures. In: Biological & Pharmaceutical Bulletin. Bd. 25, S. 1600–1603. PubMed

- ↑ Zuurmond, W.W.A. et al. (1996): Treatment of acute reflex sympathetic dystrophy with DMSO 50% in a fatty cream. In: Acta Anaesthesiologica Scandinavica. Bd. 40, S. 364–367. doi:10.1111/j.1399-6576.1996.tb04446.x.

- ↑ Encyclopedia Britannica (online). In: Cryopreservation (Zugriff am 14. Mai 2009).