Vaterit

| Vaterit | |

| |

| Chemische Formel |

Ca[CO3] |

| Mineralklasse | wasserfreie Carbonate ohne fremde Anionen - Calcitgruppe 5.AB.20 (8. Auflage: V/B.02) nach Strunz 14.01.02.01 nach Dana |

| Kristallsystem | hexagonal |

| Kristallklasse; Symbol nach Hermann-Mauguin | dihexagonal-dipyramidal; 6/m 2/m 2/m |

| Farbe | Farblos, Weiß |

| Strichfarbe | Weiß |

| Mohshärte | 3 |

| Dichte (g/cm3) | gemessen: 2,54 ; berechnet: 2,65 |

| Glanz | |

| Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |

| Bruch | uneben, spröde |

| Spaltbarkeit | |

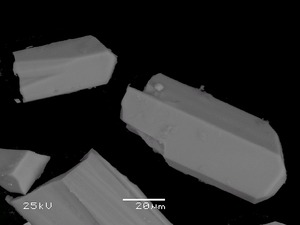

| Habitus | kleine bis große, faserige Kristalle |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindex | nω = 1,550 ; nε = 1,650[1] |

| Doppelbrechung (optischer Charakter) |

δ = 0,100[1] ; einachsig positiv |

| Weitere Eigenschaften | |

| Chemisches Verhalten | in Salzsäure schwer löslich |

Vaterit ist ein eher selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse „Carbonate“ (und Verwandte). Es kristallisiert im hexagonalen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3] und entwickelt nur kleine, faserige bis prismatische Kristalle mit hexagonalem Habitus bis etwa 0,1 mm oder sphärolithische Aggregate, die farblos oder von weißer Farbe sein können. Die Strichfarbe ist ebenfalls weiß.

Besondere Eigenschaften

Bei Temperaturen über 400 °C wandelt sich der metastabile Vaterit in den stabileren Calcit um.[2]

Etymologie und Geschichte

Vaterit wurde nach Heinrich Vater, einem deutschen Professor der Mineralogie und Chemie benannt. Dieser stellte Vaterit als weitere Calciumcarbonat-Modifikation erstmals her.[3] Natürlicher Vaterit wurde erstmals 1960 von J.D.C. McDonnell in Ballycraigy in Nordirland gefunden.[4]

Klassifikation

In der alten (8. Auflage) und neuen Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage) wird der Vaterit der Abteilung der „wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen“ zugeordnet. In der 8. Auflage bildet es zusammen mit den Mineralen Calcit, Gaspéit, Magnesit, Otavit, Rhodochrosit, Siderit, Smithsonit und Sphärocobaltit die Calcitgruppe. Die neue Strunz'sche Mineralsystematik unterteilt hier jedoch noch präziser nach der Art der beteiligten Kationen. Da das beteiligte Calcium in der Verbindung zweifach positiv geladen ist, steht das Mineral als eigene Untergruppe entsprechend in der Unterabteilung „Erdalkali- (und andere M2+) Carbonate“.

Die Systematik der Minerale nach Dana führt den Vaterit in der Unterabteilung der „wasserfreien Carbonate mit einfacher Formel A+CO3“ wo er zusammen mit dem kristallchemisch ähnlichen Mineral Gregoryit eine Untergruppe der wasserfreien Carbonate mit der Zusammensetzung A+CO3 bildet.[5]

Modifikationen und Varietäten

Vaterit ist eine metastabile Modifikation des Calciumcarbonat, die bei einer Temperatur von unter 400 °C aus wässrigen, stark übersättigten Lösungen entsteht. Es ist neben Calcit und Aragonit die seltenste der drei natürlichen Modifikationen, die bei gleicher chemischer Zusammensetzung in unterschiedlichen Kristallstrukturen kristallisieren.

Bildung und Fundorte

Vaterit bildet sich durch hydrothermale Abscheidung bei niedrigen Temperaturen[6] in mineralreichen Quellen, aber auch in organischen Geweben und stellt einen Bestandteil von Gallensteinen und Nierensteinen dar. Zudem spielt das Mineral eine Rolle bei der Mineralisation organischer Materie. Begleitminerale sind neben Calcit und Aragonit unter anderem noch Tobermorit, Hydrogranat und Kaolinit.

Als eher seltene Mineralbildung Weltweit konnte Vaterit bisher (Stand: 2011) an rund 30 Fundorten nachgewiesen werden.

In Deutschland fand sich das Mineral unter andere bei Oberwolfach in Baden-Württemberg, Oberschulenberg/Schulenberg im Oberharz in Niedersachsen und mehreren Orten in der Eifel in Niedersachsen.

Der einzige bisher für Österreich angegebene Fundort für Vaterit, Hopffeldboden im Obersulzbachtal (Salzburg), stellte sich als Fehl-Identifikation heraus. Neuere Untersuchungen desselben Materials ergaben, dass es sich hier um Calcit handelte.[7]

Weitere Fundorte sind Liawenee im australischen Central Highlands Municipality, Yuhang in China, Mont Saint-Hilaire und Saint-Honoré (Québec) in Kanada, die Hatrurim Formation im Westjordanland, San Vito/Ercolano am Monte Somma in Italien, Ashoro (Hokkaidō) in der japanischen Unterpräfektur Tokachi, Kombat in Namibia, Siemianowice Śląskie in Polen, Hunedoara in Rumänien, Kola und Tscheljabinsk in Russland, Hotazel in der südafrikanischen Kalahari, Táska im ungarischen Komitat Somogy sowie Phoenix (Arizona), Osceola (Michigan), Cornudas (New Mexico) und Carthage (Tennessee) in den USA.[1]

Auch in Portlandzement und im Marmor des Doms von Florenz sowie in Bohrschlämmen bei Erdölbohrungen und den Statolithen von Heringen und Piranhas fand man Vaterit.[2]

Kristallstruktur

Vaterit kristallisiert im hexagonalen Kristallsystem in der Raumgruppe P63/mmc mit den Gitterparametern a = 7,135 Å und c = 8,524 Å sowie sechs Formeleinheiten pro Elementarzelle.

Im Vaterit wechseln sich hexagonal geordnete CO3-Gruppen mit [8]-fach koordinierten Calcium-Ionen ab, sodass jedes zentral liegende Calciumion von acht Ionen der CO3-Gruppe umgeben ist.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 MinDat - Vaterite (englisch)

- ↑ 2,0 2,1 Vaterit. In: Römpp Chemie Lexikon. Thieme Verlag, Stand März 2010.

- ↑ John Johnston: The several forms of calcium carbonate. In: American Journal of Science. 1916, 4, 41, S. 473-512 (Abstract).

- ↑ J.D.C. McDonnell: Vaterite from Ballycraigy, Larne, Northern Ireland. In: Mineralogical Magazine. 1960, 32, S. 535-545, Abstract in: Michael Fleischer: New Mineral Names, Vaterite. In: American Mineralogist. 1960, 45, S. 1316 (pdf).

- ↑ Liste der Minerale nach Dana bei webmineral.com

- ↑ Martin Okrusch, Siegfried Matthes: Mineralogie: Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. 7. Auflage. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2005, ISBN 3-540-23812-3, S. 65.

- ↑ Uwe Kolitsch: Vaterit vom Hopffeldboden, Obersulzbachtal: eine Fehlbestimmung, in: Neue Mineralfunde aus Österreich LX. Carinthia, G. Niedermayr et al. 2011, S. 155-156

Literatur

- Paul Ramdohr, Hugo Strunz: Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie. 16. Auflage. Ferdinand Enke Verlag, 1978, ISBN 3-432-82986-8, S. 569.

Weblinks

- Mineralienatlas:Vaterit (Wiki)

- Webmineral - Vaterite (engl.)

- Handbook of Mineralogy - Vaterite (englisch, PDF 68 KB)