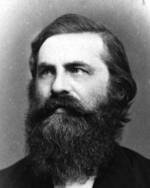

Johannes Wislicenus

- Chemiker (19. Jahrhundert)

- Rektor (Universität Leipzig)

- Hochschullehrer (Universität Zürich)

- Hochschullehrer (ETH Zürich)

- Hochschullehrer (Universität Würzburg)

- Auswärtiges Mitglied der Royal Society

- Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

- Mitglied der Leopoldina

- Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften

- Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

- Mitglied im Alldeutschen Verband

- Burschenschafter

- Deutscher

- Geboren 1835

- Gestorben 1902

- Mann

Johannes Adolf Wislicenus (* 24. Juni 1835 in Kleineichstädt; † 5. Dezember 1902 in Leipzig) war ein deutscher Chemiker.

Leben

Sein Vater war der Theologe Gustav Adolf Wislicenus. Von 1842 bis 1852 besuchte er die Bürger- und Realschule der Franckeschen Stiftungen. Er begann ein Studium der Chemie und Mathematik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und von 1853 bis 1859 an der Universität Zürich. Während seines Studiums wurde er 1852 Mitglied der Burschenschaft der Pflüger Halle und 1857 der Alten Hallischen Burschenschaft „Kühler Bronnen“ .

Sein Vater emigrierte mit ihm aus politischen Gründen 1853 in die USA. Am Harvard College der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, wirkte er als Chemiker bei Eben Norton Horsford und 1854 als Lecturer am Mechanics Institute in New York. 1856 kehrte er nach Deutschland zurück und war bis 1859 Assistent von Wilhelm Heinrich Heintz (1817–1880) in Halle. Er promovierte 1860 mit der Dissertation Theorie der gemischten Typen zum Dr. phil. an der Universität Zürich und habilitierte in Reiner, Angewandten und Physikalischen Chemie am Polytechnikum Zürich. 1860 heiratete Wislicenus Catharina Maria Sattler, die Enkelin des Schweinfurter Grün-Erfinders Ignaz Edler von Mitis.[1]

Von 1860 bis 1864 war er Privatdozent für Reine, Angewandte und Physikalische Chemie und von 1860 bis 1870 für Reine und Angewandte Chemie am Polytechnikum Zürich. Von 1864 bis 1867 war er außerordentlicher Professor für Chemie an der Universität Zürich. 1864 wurde er ordentlicher Professor ebenda und 1870 am Polytechnikum. Einem Ruf als Nachfolger von Adolph Strecker an die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (1871–1885) folgte er 1872, schließlich ging er 1885 als Nachfolger von Hermann Kolbe an die Universität Leipzig und leitete dort das Chemische Laboratorium. Er war von 1870 bis 1871 am Polytechnikum, von 1880 bis 1881 in Würzburg und von 1893 bis 1894 in Leipzig Rektor.

Auf ihn gehen die erste Synthese der Milchsäure und des Acetessigesters zurück. Er erkannte die räumliche Anordnung der Atome als Ursache der optischen Aktivität und führte den Begriff der geometrischen Isomerie ein.[2]

Seit 1895 war er Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, von 1885 bis 1902 ordentliches Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und 1882 korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

1898 erhielt er die Davy-Medaille der Royal Society.

Er war mit dem Physiologen Adolf Fick befreundet und stand im wissenschaftlichen Disput mit Edward Frankland.

Als stark patriotisch-nationalistisch gesinnter Mensch stand Wislicenus auch Modell für eine Figur am Niederwalddenkmal. Wislicenus gehörte zu den Gründungsmitgliedern des am 9. April 1891 ins Leben gerufenen „Allgemeinen Deutschen Verbands“, der 1894 in „Alldeutscher Verband“ umbenannt wurde.

Doktoranden

- Haruthiun Abeljanz

- Carl Bosch

- Carl Hagemann

- Arthur Hantzsch

- William Küster

- Alfred Lottermoser

- Phokion Naoúm

- William Henry Perkin, Jr.

- Julius Tröger

Werke

- Ueber die räumliche Anordnung der Atome in organischen Molekülen und ihre Bestimmung in geometrisch-isomeren ungesättigten Verbindungen. 14. Band der Abhandlung der mathematisch-physischen Klasse der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Dissertation, Leipzig 1887.

Literatur

- Helge Dvorak: Biographisches Lexikon der Deutschen Burschenschaft, Band I Politiker, Teil 6: T–Z, Heidelberg 2005, S. 345–347.

- Carl Schaedler: Biographisch-literarisches Handwörterbuch der wissenschaftlich bedeutenden Chemiker. Friedländer-Verlag, Berlin 1891, S. 155–156.

- Wilhelm Sonne: Erinnerungen an Johannes Wislicenus aus den Jahren 1876–1881. Mit einem Vorworte von Max Conrad. Engelmann, Leipzig 1907.

Weblinks

- Literatur von und über Johannes Wislicenus im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Johannes Wislicenus im Professorenkatalog der Universität Leipzig

- Übersicht der Lehrveranstaltungen von Johannes Wislicenus an der Universität Zürich (Sommersemester 1860 bis Sommersemester 1872)

- Übersicht der Lehrveranstaltungen von Johannes Wislicenus an der Universität Leipzig (Wintersemester 1885 bis Wintersemester 1902)

- Eintrag in der „Encyclopaedia Britannica“ von 1911 (engl.)

Einzelnachweise

- ↑ Biographie von Johannes Wislicenus auf der Familienhomepage

- ↑ Louis Fieser, Mary Fieser: Organische Chemie, Verlag Chemie Weinheim, 2. Auflage, 1972, S. 82−83, ISBN 3-527-25075-1.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Wislicenus, Johannes |

| ALTERNATIVNAMEN | Wislicenus, Johannes Adolf (vollständiger Name) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Chemiker |

| GEBURTSDATUM | 24. Juni 1835 |

| GEBURTSORT | Kleineichstädt |

| STERBEDATUM | 5. Dezember 1902 |

| STERBEORT | Leipzig |