Phenoplast

Phenoplaste sind duroplastische Kunststoffe auf der Basis von durch Polykondensation hergestelltem Phenolharz.

Man unterscheidet Pressmassen und Schichtpressstoffe.

Herstellung

Phenoplaste bestehen aus Phenolharz (einem Kunstharz), das man durch die Synthese von Phenolen mit Aldehyden erhält[1]. Durch eine elektrophile Substitution werden hier bis zu drei Wasserstoff-Atome des Phenol-Moleküls durch jeweils eine -CH2-OH-Gruppe ersetzt. Durch Abspaltung von Wasser kondensieren diese polyfunktionellen Phenol-Derivate zu Vorkondensaten.

Je nach gewünschtem Ergebnis werden die Vorkondensate dann mit sauren oder basischen Kondensationsmitteln versetzt:

- In saurer Umgebung bilden sich aus dem Vorkondensat Phenylalkohole (Methylol), die sich durch Methylenbrücken zu linearen Kettenmolekülen, so genannte Novolake zusammenfügen. Novolake weisen einen sehr hohen Vernetzungsgrad auf, sind aber noch schmelzbar. Zusammen mit Formaldehydspendern wie Hexamethylentetramin härten Novolake bei Temperaturen oberhalb von 120 °C zu unschmelzbaren, duroplastischen Massen aus.

- Mit basischen Kondensationsmitteln bilden sich dagegen zähflüssige Harze mit niedriger Molekülmasse, die Resole.

Werden die Vorkondensate unter hohem Druck erhitzt, erhält man unter weiterer Abspaltung von Wasser und Formaldehyd-Molekülen dreidimensionale Molekülnetze.

Geschichte

Phenoplaste zählen zu den ersten Kunststoffen. Einer der ersten im großen Maßstab produzierten Phenoplaste ist das 1907 von Leo Hendrik Baekeland erfundene Bakelit, das jahrzehntelang in vielen Bereichen eingesetzt wurde. Es wird auch heute noch hergestellt.

Bakelit war zwar schon 1872 von Adolf von Baeyer entdeckt worden, geriet aber in den folgenden Jahren in Vergessenheit.

Später wurden die Aminoplaste entwickelt.

Eigenschaften

- Dichte: 1,30 ... 1,45 g/cm³

- hart, sehr bruchfest

- schwarz/braun/rot; niemals hell; dunkelt unter Lichteinwirkung nach

- nur spanabhebende Bearbeitung möglich

- Brennprobe: meist flammwidrig; gelbliche Flamme; sprüht leicht Funken; Material reißt und platzt knackend und verkohlt; Geruch nach Phenol und Formaldehyd

Verwendung

- Pressmassen: Phenoplaste finden oft als Gießkunstharze Verwendung. Durch Füllstoffe wie Holzmehl, Ruß, Asbest, Graphit, Gesteinsstaub, Glasstaub oder Textilfasern erhalten sie mehr Substanz und eine größere Festigkeit.

Die Harze bilden zusammen mit den Zusatzstoffen Pressmassen und werden im Pressverfahren zur Produktion von stabilen, hitzeresistenten und relativ schweren Kunststoffteilen verwendet.

Bei geringen Mengen von Zusatzstoffen sind auch Spritzgussverfahren möglich.

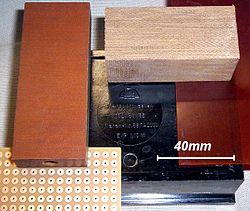

- Schichtpressstoffe (Faserverbundwerkstoffe): Holz-, Papier- oder Gewebebahnen werden in mehreren Bahnen übereinandergelegt, mit dünnflüssigem Phenolharz getränkt und gepresst. Bei Temperaturen ab 150 °C härtet der Werkstoff aus. Daraus entstehende Produkte sind beispielsweise Hartpapier und daraus gefertigte Leiterplatten, Hartgewebe für Maschinenteile und Isolierstoffe, Kunstharzpressholz (imprägniertes Holz)

- Reines Phenolharz als Bindemittel für Hartfaser- und Spanplatten, Schleifscheiben, Filterpapiere, Kupplungs-, Bremsbeläge. Weitere Produkte sind Holzlacke, Kitt, Gießharz.

- mit Füllstoffen formgepresste Produkte („Bakelit“): Billardkugeln, Kegelkugeln, Griffe und Gehäuseteile wärmebeanspruchter Elektrogeräte

Der Einsatz von Phenolharz ist mit der Entwicklung der Plastwerkstoffe auf Basis Erdöl (Petrolchemie) zurückgegangen. Spritzgussteile aus Thermoplast waren schneller herzustellen, da der Prozess der Aushärtung entfiel. Auch heute werden jedoch thermisch und mechanisch hoch beanspruchte Teile (Isolierstoffteile, Maschinenteile und -griffe usw.) auf Phenoplast-Basis hergestellt.

Auch Hitzeschutzschilde werden unter anderem aus Phenolharz-Faserverbundwerkstoffen hergestellt; sie bilden beim Wiedereintritt in die Atmosphäre durch Verkokung eine schützende Schicht an der Oberfläche.

Der Bakelit-Erfinder Leo Hendrik Baekeland beschrieb sein Produkt wie folgt: „Bakelit kann nämlich auch als vorzügliches Bindemittel für alle Füllstoffe wie Sägespäne, Holzgangzeug, Asbest, Farben, wie überhaupt irgendeinen Stoff, dessen Anwendung für gewisse Zwecke erwünscht ist, verwendet werden. Nichts kann diese Aussage besser veranschaulichen als der Hinweis auf einen Schleifstein, der mit Bakelit als Bindemittel hergestellt ist, und weiter auf ein selbstschmierendes Lager, welches trocken neun Stunden ununterbrochen bei 1800 Umdrehungen in der Minute gelaufen ist, ohne sich zu erhitzen.“

Handelsnamen

- Aramith

- Bakelit

- Erinoplast

- Catalin

- Pertinax

- GESADUR

- Plastacart

- Plastaflex

- Prestofol

- Linax

- Novotex

- Resinol

- Supraplast

- Ruwatex

- Prefere

- Vyncolit

- Phenodur

- Uravar

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ M. D. Lechner, K. Gehrke und E. H. Nordmeier: Makromolekulare Chemie, 4. Auflage, Birkhäuser Verlag, 2010, S. 130−132, ISBN 978-3-7643-8890-4.